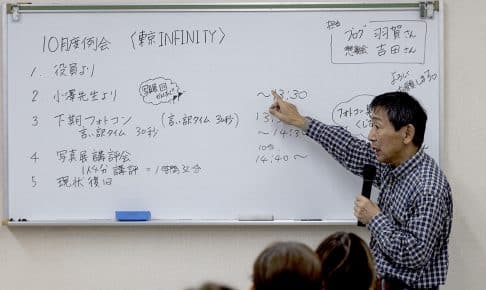

東京INFINITY 7月度例会が開催されました。

開催日 2025年7月13日

開催場所 京橋プラザ区民館

まずは代表の柑本さんから、挨拶と重大発表が!

重大発表はまだ対外秘なので書けません(残念)。

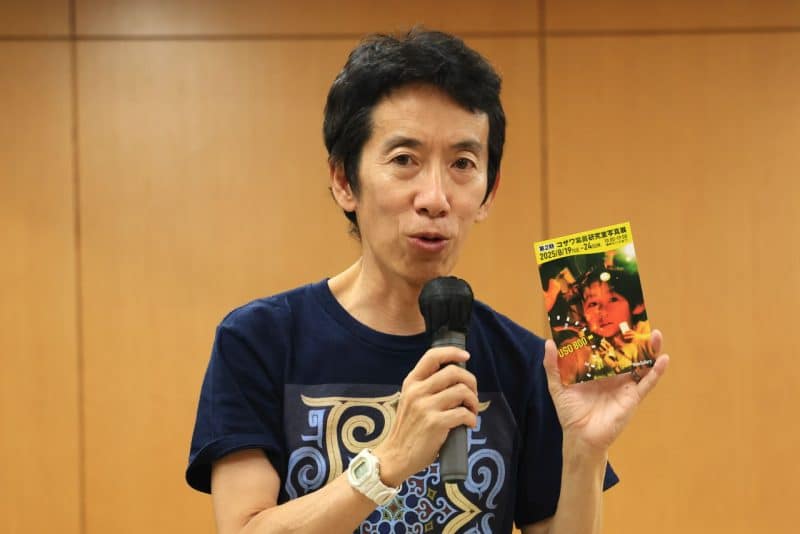

続いて我らが顧問!小澤先生から。

写真展「HEROES」への感謝と次へ向けての決意、そしてEOS学園の講座のお知らせ。

10月から次の作品制作講座が始まります。他にも単発の講座も予定されており、8月に募集開始予定です。

そして「コザワ寫眞研究室写真展」のご案内も。

第2期コザワ寫眞研究室 写真展『USO800』

会期:2025年8月19日~8月24日

時間:10:00~19:00(最終日17:00まで)

場所:ナインギャラリー

INFINITYからは田中眞由美さんが参加されます。

続いて8月の宿泊撮影会について、担当の柳生さんと紫竹さんからご案内。

非常にきめ細やかに(なんと顧問の衣装まで)色々と案内していただきました。ありがとうございます。

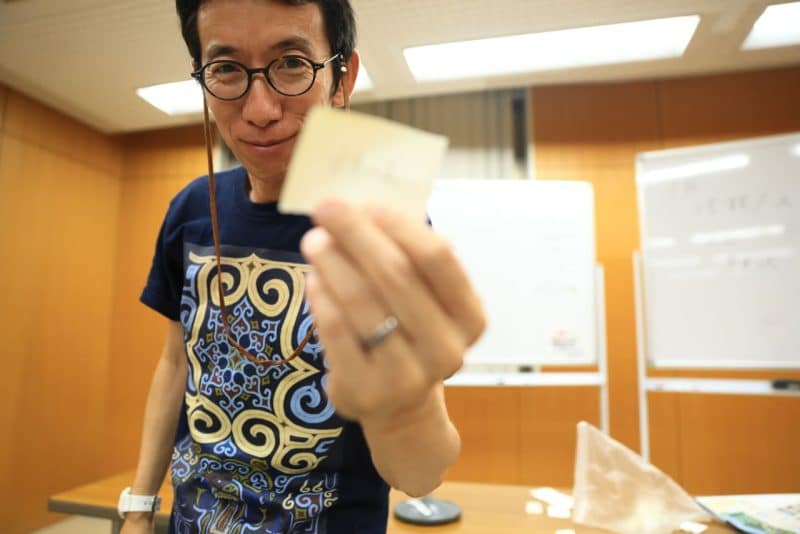

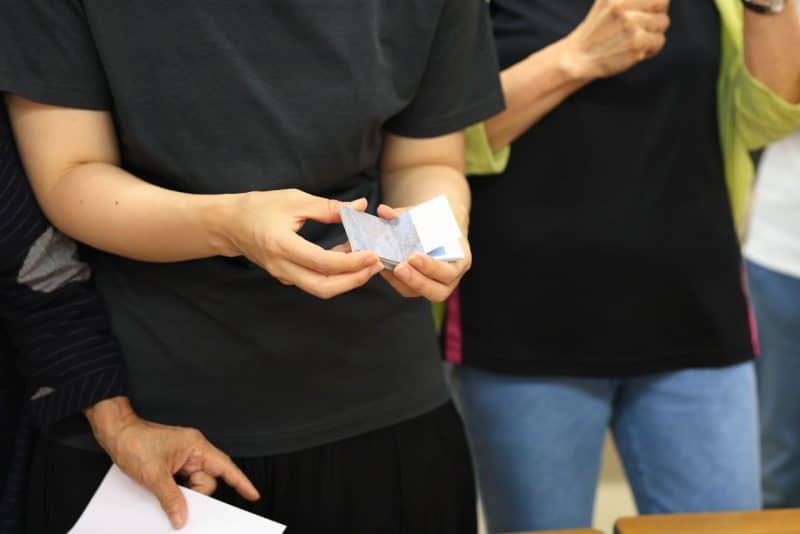

そしてそして、宿泊撮影会のテーマをくじ引き!

ジャーン!

どんなテーマで、みんなはどんな写真を撮るのでしょうか!?

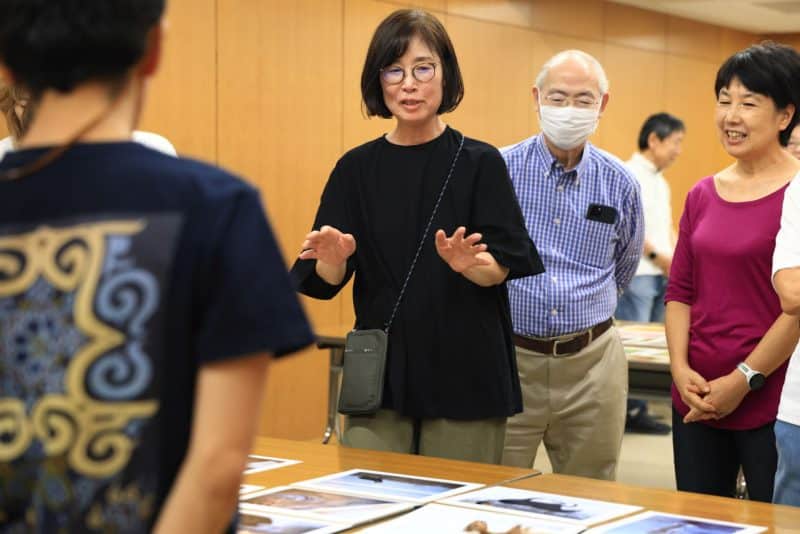

さて、ここからは「みんなのミニ写真展」

今日はボリュームたっぷりの10名です。

少し趣向を変えて、ブログ担当の感想に加えて、AIによる文字起こし+要約を掲載します。

(決して手抜きではありません)

1人目(大野泰)

小澤先生は、大野さんの作品制作に対し「撮影プロセス」だけでなく「伝える意図を明確にした作品化」が重要だと指摘されました。鑑賞者は写真を丁寧に見ない前提で、魅力ある形に編集し提示する必要性を強調。また、大野さんの新しい手法は刺激的だが、作品としての完成度を高める工夫が求められると助言されました。

(AIによる要約)

被写体を探さず、撮り直しもせず、日常生活の中でサッと撮った写真を展示しました。

日常の写真をそのまま並べて成立するのは、山口百恵くらいスペシャルな人だけとのご指摘。

2人目(瀬古沢 一美さん)

瀬古沢さんは「好きなもの」というテーマで展示しつつ、最近は撮影への情熱が薄れていると語りました。小澤先生は、写真の質を高めるには撮影枚数を増やすことが有効であり、「撮る」行為自体が生き方だと述べました。また、新しい表現を求めるなら手法を変えることも大切だと助言しました。

(AIによる要約)

情熱が薄れる時、ありますよねぇ。

どうしたらいいんでしょ。

3人目(川口 幸広さん)

川口さんは、元町の商店街脇を流れる川の多様な表情を、時間帯や光の変化によってとらえた作品群を紹介しました。限られた範囲でも豊かな景色が現れることを伝える展示を計画しており、構成や動線にも工夫が見られます。小澤先生は、今後個展を行う可能性を踏まえ、アドバイスが作家の方向性に影響を与えすぎないよう慎重に臨む姿勢を示し、「自分の思う方向での失敗も貴重な経験」との考えを述べられました。

(AIによる要約)

アドバイスは双刃の剣で、それに流されずブレないことも大切。

レイアウトはあくまでもお化粧で、大事なのは作品の本質。

という講評が響きました。

個展、楽しみです!

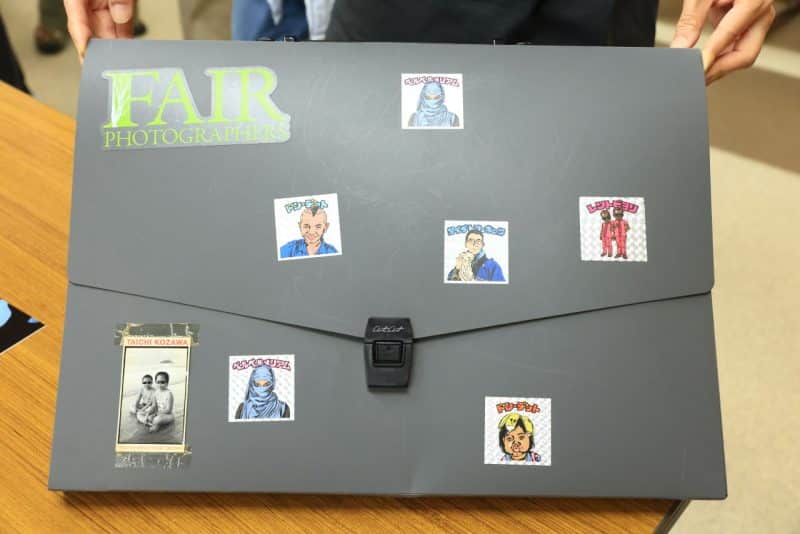

コザチル垂涎のステッカーがいっぱいの川口さんのケース

4人目(羽賀 孝夫さん)

羽賀さんは2022年に訪れたマダガスカルの体験を紹介。首都からバオバブの並木道を経て海辺の町へと移動し、過酷な交通事情や電気も水道もない村の生活を目の当たりにしました。数千年とされるバオバブの木の神秘や、キツネザル観察、教育格差なども語られ、旅の写真に背景の深さを与える内容でした。写真技術に関する意見交換も行われました。

(AIによる要約)

楽しい旅行のお話で盛り上がっている横で、小澤先生がプリントに厳しい視線を向けてました。

5人目(渡辺 浩光さん)

渡辺浩光さんは2018年から2025年までの写真プロジェクトを時系列で紹介されました。「終点」「幻のマラソンコース」「海の森」など、都市や時間を意識したテーマが多く、コロナ禍の影響も含めて撮影背景を丁寧に説明されました。プロジェクトは年末に決定し、小澤先生の助言も反映されているとのことです。独身時代と結婚後の作風の変化にも触れ、自己の表現の変遷を振り返る内容でした。

(AIによる要約)

結婚で作風が変化するって、なんか幸せ。

6人目(菊池 邦子さん)

菊池さんは、書道家との協働による花の作品と、愛知県豊根村の最後となった祭りの記録写真を発表。祭りでは祈りや煙の儀式など貴重な文化を丁寧に撮影し、今後は地域住民の声も記録に加える意向を示しました。小澤先生は、消えゆく伝統の多面的な記録の重要性を強調し、書と写真の融合による新たな表現にも可能性を見出しました。

(AIによる要約)

書との組み合わせや、作品に合わせて用紙のサイズを少し切ったり、独創的!

7人目(吉田 政吉さん)

吉田さんは、地元の歴史ある建物や風景の変遷を記録した写真を発表されました。消えゆく風景を記録することの意義を重視し、芸術性よりも記録性に焦点を当てたとのことです。長屋門や地元の名士の家、記念の桜、地蔵堂などが紹介され、時間の経過とともに失われる地域の記憶が丁寧に捉えられていました。特に、日付入りの写真を用いた時系列の比較が、変化の明確な可視化に効果的でした。

(AIによる要約)

テーブルいっぱいに並んだ写真から、地元への愛が溢れてました!

8人目(礒部 三代子さん)

磯部さんは新潟・直江津の風景を題材に、毎月1冊ペースで制作した写真集と写真展「しずかな時」について発表されました。絶景を狙わず、じっくり見返したくなる写真を目指す姿勢が印象的です。小澤先生は、写真集と写真展の特性の違いに触れ、制作過程を記録として残す意義を高く評価されました。

(AIによる要約)

たくさんのダミーブックや展示レイアウト案から、展示に向けての熱量が伝わってきます。

AIの文字起こしでは「しずかな時」となっていますが、正式タイトルは「密やかな刻」です。

こんな小さなかわいい豆本も!

9人目(田中 眞由美さん)

田中さんは1月の北海道ツアーで撮影した馬や鶴、氷の風景などの作品を発表しました。小澤先生は構図の巧みさを評価し、フィルターの使い方について「ナチュラルに見せる」方法と「トーンを作る」方法の違いを丁寧に解説。自然な表現への重視も語られました。また、北海道の馬文化にも話が及び、写真と土地の背景との関係にも示唆がありました。

(AIによる要約)

北海道の美しい写真の数々。

寒いの苦手ですが、行ってみたくなりました!

10人目(寺林 勉さん)

寺林さんは、カメラ歴2年10ヶ月で、明治神宮の組写真や自宅での毎日の練習作品など、真面目に取り組む姿勢が印象的でした。今後はモノクロ表現や技術習得に3年かけて挑戦する意欲を語り、小澤先生の「武器と素振り」の教えを実践中とのこと。幅広い被写体を楽しみつつ、自分の本当に撮りたいテーマを見つけることが次のステップと助言されました。

(AIによる要約)

ものすごく情熱的に写真に取り組んでる寺林さん。

見習います!

そして、次の写真展に向けてのお話。

まだ先ですが、どんな写真展になるのか、乞うご期待!

最後は恒例の集合写真!

後列はすべり台の上という、ナイスな撮影場所を吉田さんが見つけてくれました。

が、小さい子が遊びたそうだったので、断念。

以上です。

今月のブログ担当は大野でした。